立石寺

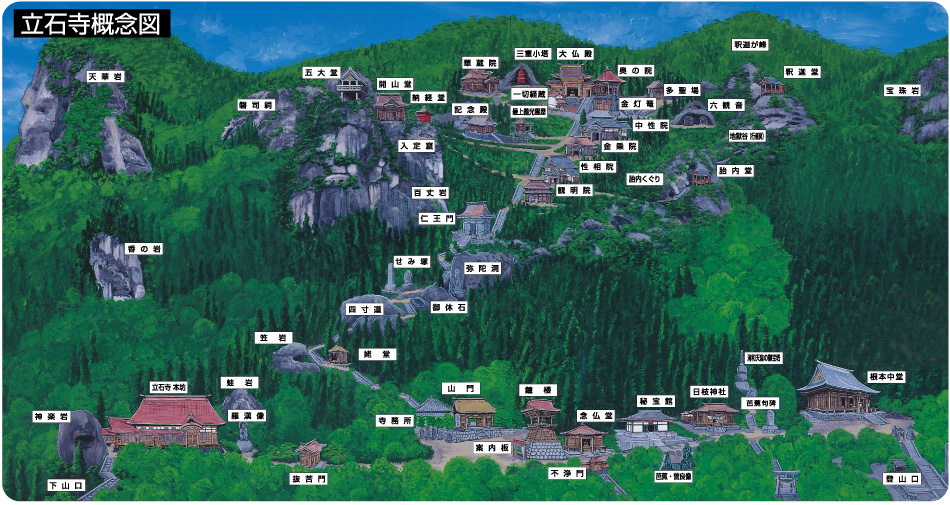

貞観2年(860)、天台宗第3代座主慈覚大師円仁によって開山された天台宗の古刹です。正式には「宝珠山立石寺」といい、東北を代表する霊場として人々の信仰を集めてきました。登山口から奥の院まで続く1千有余段の石段を登れば、奇岩怪石と四季の美しさなど素晴らしい景色が堪能できます。

立石寺を中心にその一帯を通称「山寺」と呼び、地名にもなっています。昭和25年(1950)には、国の名勝史跡に指定されました

およそ1,000年前、伝教大師最澄が中国から比叡山に持ち帰った灯りが立石寺に分けられたものです。延暦寺が焼き払われ、再建された時にこの法灯を返納しています。現在もこの法灯は本堂根本中堂で守り続けられています。

根元中堂

慶長7年(1602)に創建された最上義光公をはじめとする最上家3代の菩提寺です。境内には、千歳山を借景とした江戸時代初期の遠州流の造りの庭園があり、市名勝に指定されています。

仁王門

嘉永年間に再建されたケヤキ門です。登山口と奥の院の中間地点にあり、門の左右に安置されている仁王尊像は運慶第13代平井源七郎の作と伝えられています。傍らには高さ45cmの十王尊を祀っています。

五大堂

宝珠山を守る五大明王が安置され、天下泰平を祈る道場です。正徳4年(1714)に再建された舞台造りの展望台で、堂の舞台からの景色は素晴らしく、山寺随一といわれています。

俳聖松尾芭蕉

元禄2年(1689)、新暦7月13日に俳聖松尾芭蕉が門人曾良とともに山寺を訪れ、紀行文「奥の細道」に名句「閑さや岩にしみ入る蝉の声」を残しました。

せみ塚

芭蕉没後55年目の寛延元年(1748)に俳士壺中ら7名が芭蕉の句を記した短冊をこの地に埋め、句碑を建立し「せみ塚」と名づけました。

山寺千手院

最上三十三観音の第2番札所で、慈覚大師作といわれる千手観世音菩薩が本尊です。また、抱きつくと願いを叶えてくれるという「ついてる鳥居」も見逃せません。

天台のみち

慈覚大師ゆかりの史跡や山寺を一望する城岩七岩の岩群がある峯の浦遺跡です。馬口岩と言われる大きな奇岩などを巡る歴史と自然を満喫する散策コースです。

対面石

慈覚大師が山寺の土を初めて踏んだとき、山寺一帯を支配していた狩人磐司磐三郎と対面したと言われている岩です。善行を諭された磐司磐三郎は殺生をやめ、全山を明け渡したといわれています。

山王祭

3基の神輿が勢いよく門前町を渡御する、宝珠山の守護神日枝神社の大祭です。五穀豊穣や安産を祈願するのですが、神輿に雨があたると豊作になると伝えられています。

夜行念仏

毎年8月6日の夜から翌7日の朝にかけて行われる伝統行事です。立石寺根本中堂を出発し、夜通し念仏を唱えながら奥の院を目指します。500年の歴史をもち、市の無形民俗文化財に指定されています。

磐司祭塚

狩人磐司磐三郎が、慈覚大師の諭しにより殺生をやめたことを喜んだ動物たちが踊ったと言われる「獅子踊り」を奉納する祭りです。

面白山紅葉川渓谷

面白山高原を流れる紅葉川の自然の形状を利用した散策路で、7つの大小の滝群と奇岩、そして風と水の流れを満喫できる渓谷です。上流では夏にバーベキュー、秋にはいも煮会などを楽しむグループで賑わいます。