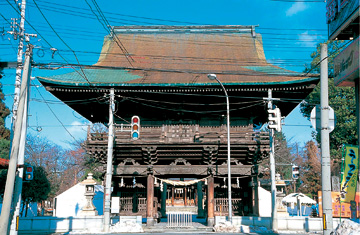

二ノ丸東大手門

平成3年(1991)、櫓門・多門櫓・高麗門・土塀を備えた山形城二ノ丸の正門とゆったりと湾曲する木造の大手橋を、史実に従い日本古来の建築様式により木造建で忠実に復原しました。

見えない大城郭 山形城

70万坪にもおよぶ同心円状に三重の堀を廻らす輪郭式城郭で、江戸城、姫路城にも匹敵する全国でも有数の広さを持つ平城でした。長谷堂合戦で、敵陣から霞で城郭が見えなかったことから、別名「霞ケ城」とも呼ばれました。延文元年(1356)、最上家始祖・斯波兼頼公が、羽州探題で山形に入部した翌年に礎になる城を築き、11代目の最上義光公によって大城郭が完成しました。その後、寛永元年(1624)頃、最上家の後山形藩主になった鳥居忠政公によって馬見ヶ崎川と共に二ノ丸堀が改修され、現在の形になりました。残念ながら本丸と三ノ丸は、現在一部を残し消失しています。城郭外に平城の弱点を補うため、城下町には丁字やかぎ形、食い違いの街路、70以上の寺社仏閣が配置され、周辺地域には『最上四十八館』という防衛陣を構えるなど、巧みな防衛網も施されていました。その後山形城は、最上家改易後、頻繁に藩主が変わりながら明治維新を迎えました。

霞城公園

大手門広場

山形城二ノ丸の堀、石垣,土塁が現存する都市公園で、昭和61年(1986)には国の史跡に指定されました。園内には最上義光公の騎馬像や記念碑のほか、桜を含め約64種の植物が観られ、自然と史跡の散策が楽しめます。また、霞城公園は平成元年(1989)に「日本の都市公園100選」に、山形城は平成18年(2006)に「日本100名城」に指定されています。

本丸一文字門

明治29年(1896)に、当時の陸軍歩兵32連隊の設置により、本丸の石垣、土塁が壊され堀が埋め立てられましたが、現在、その復原が進められ、一文字門石垣と大手橋などが完成し、一部開放されています。

三ノ丸土塁跡

三の丸CG合成 山形城

十日町 三ノ丸土塁跡

11の城門があった広大な三ノ丸は、明治時代に都市の近代化により徐々に取り壊されました。現在は一部の遺構だけが残り、その最大なものが元十日町口付近の土塁跡で、当時の面影を偲ぶことができます。

山形城主の変遷

| 年(西暦) | 城 主 | 前封地 | 転封地 |

|---|

| 1356 | 斯波兼頼(清和源氏の足利氏の一族) | 宮城・大崎から入部 | - |

| - | 最上直家・満直・満家・義春・義秋・満氏・義淳・義定・義守 | - | - |

| 1571 | 最上義光 | - | - |

| - | 最上家親・義俊 | - | 滋賀・大森 |

| 1622 | 鳥居忠政・忠恒 | 福島・平 | 長野・高遠 |

| 1636 | 保科正之(3代将軍徳川家光の異母弟) | 長野・高遠 | 福島・会津 |

| 1643 | 幕領 | - | - |

| 1644 | 松平直基(徳川家康の孫) | 福井・大野 | 兵庫・姫路 |

| 1648 | 松平忠弘(奥平氏を祖先とする松平一族) | 兵庫・姫路 | 栃木・宇都宮 |

| 1668 | 奥平昌能・昌章 | 栃木・宇都宮 | 栃木・宇都宮 |

| 1685 | 堀田正仲 | 茨城・古河 | 福島 |

| 1686 | 松平直矩(松平直基公の長男) | 大分・日田 | 岡山・福山 |

| 1692 | 松平忠弘・忠雅 | 福島・白河 | 千葉・佐倉 |

| 1700 | 堀田正虎・正春・正亮(正虎は堀田正仲の双子弟) | 福島 | 愛知・西尾 |

| 1746 | 松平乗佑 | 千葉・佐倉 | 群馬・館林 |

| 1764 | 幕領 | - | - |

| 1767 | 秋元凉朝・永朝・久朝・志朝 | 埼玉・川越 | 兵庫・姫路 |

| 1845 | 水野忠精・忠弘 | 静岡・浜松 | - |

| 1869 | 版籍奉還 | - | - |

扇状地に築かれた400年前の名残を留める城下町

標高約180m~120mの傾斜60mの高低差にある山形城と城下町は、等高線に合わせて北東に傾いて築かれています。そして、通常城下町は城の下方にありますが、山形は上方にあります。それは最上義光公が、町人の生活を重んじたとも、取水目的の地下水脈に合わせたとも、城西側に扇状地の扇端部(湿地帯)を城郭防御のため配したともいわれています。また、城下町には馬見ヶ崎川から堰(山形五堰)が張り巡らされ、農業用水をはじめ、町人の水場、三ノ丸堀水、伏流水として整備されるなど、地理的条件が巧みに活かされています。現在も山形城、城下町、山形五堰、街路等、その面影が色濃く残されています。

もみじ公園(旧宝幢寺跡)

天平3年(731)に行基によって開山され、歴代山形城主の庇護を受けた、真言宗の巨刹宝幢寺跡です。明治時代、神仏分離令を経て廃寺となり、現在は寛文年間に当時の城主松平忠弘公によって改築された閑雅な池泉回遊式古庭園の公園になっています。園内には国登録有形文化財に指定された書院・清風荘が残されています。また、本堂は国分寺薬師堂に、観音堂は宝光院に移設され現存しています。

山形五堰

400年前から息づく、馬見ヶ崎川を取水源とした笹堰・御殿堰・八ヶ郷堰・宮町堰・双月堰の5つの堰の総称で、市街地を網の目のように流れる堰は全国でも少なく、現在も農業用水等の他に史跡、親水空間として親しまれています。

専称寺

文禄4年(1595)に豊臣秀次事件に連座し、京都三条河原で処刑された愛娘駒姫の菩提寺として、最上義光公が移建した市内最大の浄土真宗の寺院です。現在の本堂は元禄16年(1703)の再建で、市有形文化財に指定されています。また、境内にある鐘楼と梵鐘は県有形文化財、大イチョウは市天然記念物に指定されています。

光禅寺

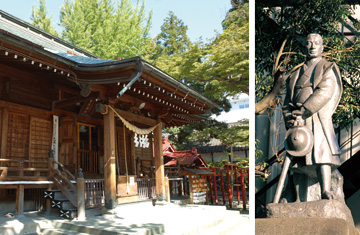

慶長7年(1602)に創建された最上義光公をはじめとする最上家3代の菩提寺です。境内には、千歳山を借景とした江戸時代初期の遠州流の造りの庭園があり、市名勝に指定されています。

山形の城下町に鎮座する神社の中には、今もなお5社7基の神輿渡御が執り行われており、各々の例大祭には威勢のいい担ぎ手の声が街中に響きます。

光明寺

斯波兼頼公が、永和元年(1375)に創建したとされ、その後、山形城主鳥居忠政公によって現在の場所に移建されたと言われています。境内には兼頼公の墓があります。

宝光院

天長3年(826)に慈覚大師円仁が開山したとされる寺院です。本堂は書院造りで、山形城内建物を移築したものと伝えられ、県有形文化財に指定されています。境内には、仏足石とその記念碑、また室町初期の六面石幢があります。

国分寺薬師堂

天平9年(737)に聖武天皇の勅願により設立されましたが、明治44年(1911)に大火によって焼失してしまったため、現在の本堂は旧宝幢寺の本堂を移建したものです。

常念寺

天正11年(1583)に最上義光公によって創建され、不慮の最期を遂げた長男義康公の菩提寺です。中御門天皇による菊の御門入り勅額と義光公直筆の山号を掲げる浄土宗の名刹です。

龍門寺

文明2年(1470)に6代城主最上義秋公によって創建され、5代城主最上義春公と10代城主最上義守公の菩提寺でもあります。堂々とした構えの山門は文化年間に建てられ、多行松が両側に植えられた参道が本堂へと続きます。

長源寺

元和8年(1622)に創建された、最上家改易後、山形藩主となった鳥居忠政公の菩提寺です。また、山形藩の主席家老で戊辰戦争の際処刑された水野三郎右衛門元宣公の墓もあります。

浄光寺

最上義光公が父の病気快癒の報恩として一大伽藍を寄進しました。また徳川幕府3代将軍徳川家光の異母弟で山形城主保科正之公が母浄光院の霊牌所と決め庇護しました。

圓應寺

最上三十三観音第4番札所で、正平年間(1346~1369)に斯波兼頼公が山形城を築城中、当地に仮住まいをしたと言われています。

六椹観音堂

最上三十三観音第8番札所で、奈良時代の高僧・行基が創建したとされ、貞観2年(860)に慈覚大師が当地を訪れ、6本のクヌギの木を植栽したことから「六椹」と命名したと伝えられています。

鳥海月山両所宮

室町の地名の起こりとなった、山形随一の大きさを誇る鳥海・月山両所の神社です。源頼義と義家によって康平6年(1063)に創設されたといわれています。古くから「お宮様」と称され、北の総鎮守として尊崇されてきました。本殿と随神門、境内にある城輪神社は市有形文化財に指定されています。

豊烈神社

山形城最後の城主水野家が、徳川家康の子・忠元公を以って中興の祖として豊烈神社の名をとり祀りました。戊辰戦争犠牲者であり、山形を兵火の惨害から救った家老水野三郎右衛門元宣公をはじめ、二十四柱の霊を祀っています。

六椹八幡宮

奈良時代に大野東人が創建した説、平安時代に源頼義が建立したという説があります。代々山形城の鎮護として栄え、近郷一円から集う祭礼が盛んでした。境内には樹齢数百年のケヤキの大木が聳え立ちます。

歌懸稲荷神社

初代城主斯波兼頼公が、山形城の守り神として城内に建立したと言われ、城主や城下の人々が短冊に歌を書いて神に奉納する風習から名称が付けられました。社殿西側には、山形城三ノ丸土塁跡が残されています。

湯殿山神社

明治9年(1876)、初代山形県令三島通庸により、県庁の守護神として建立されました。境内には山形市の伝統行事である「初市」の守護神で、商売繁盛の神として親しまれている市神神社があり、別名「恵比寿神」と呼ばれています。

山形県護国神社

明治2年(1869)に創設された、戊辰戦争から第二次世界大戦までの戦没者を祀る神社です。春には、参道が桜で覆われる名所ともなっています。

諏訪神社

文明6年(1474)に最上義春公が創立した、ケヤキの大木が印象的な神社です。昭和60年頃から多くの骨董を扱う骨董市が、毎月第1日曜に行われています。

天満神社

通称払鬼天神。祭神として、日本武尊と菅原道真公を祀っていることから、日本武尊をさす「払鬼」と、菅原道真をあらわす「天満」が合わさり、「払鬼天満」と呼ばれるようになったと言われています。

旧県議会議事堂

文翔館(旧県庁舎)

米沢市出身で明治の代表的な建築家中條精一郎を顧問に、田原新之助によって設計されたと考えられています。大正5年(1916)に竣工し、煉瓦造に県産材の花崗岩を貼ったルネッサンス様式の建築物で、国重要文化財に指定されています。現在は県の郷土資料館として開放され、県政や県議会、近代山形の歩みを紹介しています。夜にはライトアップされ、日中とはまた違った雰囲気を味わうことができます。

明治維新後、初代山形県令三島通庸によって、現在の文翔館周辺に当時の先端を行く洋風建築物や新道等がつくられ、山形市は県都として近代化が急激に進みました。その後も様々な建築物がつくられ、現在も国指定重要文化財も含む歴史的建造物が多数残され、しかも異なる年代のものが混在しています。それは明治初期の戊辰戦争、昭和時代の第二次世界大戦空襲などの大きな戦災や天災が少なく、昔からの景観が保たれたうえ、明治27年(1894)と44年(1911)の大火等によって一部焼失したことで時代の統一性が崩れたからです。

旧済生館本館(山形市郷土館)

明治11年(1878)、山形県公立病院として現在の七日町に建設されました。本館は、昭和41年に国重要文化財に指定され、昭和44年に霞城公園へ移築する際、当時の姿に復原されました。擬洋風三層楼の建築物で1階前半部は8角形、後半部14角形、2階は16角形、3階は8角形で、明治初期の擬洋風建築として注目されています。

旧山形師範学校本館(教育資料館)

ルネッサンス様式を基調とした木造棧瓦葺き2階建てで、左右対称のかたちの美しさをもつ、明治34年(1901)に建てられた洋風建築で、敷地内にある正門、門衛所ともに国重要文化財に指定されています。現在は教育資料館として公開され、明治から現代までの教育県山形の足跡を展示しています。

旧山形師範学校講堂

万延元年(1860)再建された真言宗の古刹宝幢寺の大書院に由来する建物で、国登録有形文化財に指定されています。併設される数奇屋建築の宝紅庵とともに茶道など、日本の伝統文化を中心とした様々な催しに利用されています。

山形市立第一小学校旧校舎

(山形まなび館)

県内初の鉄筋コンクリート造の校舎として昭和2年(1927)に竣工し、その後勧業博覧会の会場として使用された記念的な建築物で、国登録有形文化財に指定されています。現在は館内も公開されています。

千歳館主屋

明治9年(1876)創業の老舗割烹料理店の主屋で、古きよき歴史を感じさせる鹿鳴館風西洋建築の建物は大正4年(1915)に建てられ、国登録有形文化財に指定されています。

清風荘(旧宝幢寺書院)

万延元年(1860)再建された真言宗の古刹宝幢寺の大書院に由来する建物で、国登録有形文化財に指定されています。併設される数奇屋建築の宝紅庵とともに茶道など、日本の伝統文化を中心とした様々な催しに利用されています。

明善寺本堂

県内初の鉄筋コンクリート造の校舎として昭和2年(1927)に竣工し、その後勧業博覧会の会場として使用された記念的な建築物で、国登録有形文化財に指定されています。現在は館内も公開されています。

旧市島銃砲火薬店店舗

昭和2年(1927)に竣工した、市内初の鉄筋コンクリート造2階建店舗で、小規模ながら重厚な造りの近代建築です。国登録有形文化財に指定されています。

七日町御殿堰

城下町中心を流れる山形五堰の一つ御殿堰は、平成22年(2010)に改修復原され、美しい石積みが甦り、水の空間として親しまれています。堰沿いには町屋風店舗や明治19年(1886)建造の蔵店が新しく姿を変えて並びます。

山形まるごと館 紅の蔵

かつて紅花商人であった長谷川家の蔵屋敷で、明治34年(1901)建築をはじめとする5棟の蔵と母屋が立ち並び、食事処、お土産処、観光情報館として活用されています。

山形聖ペテロ教会礼拝堂

明治43年(1910)完成と伝えられ、急勾配の切妻屋根のある北側に鐘楼の塔を備え、尖塔アーチ型の窓をもつ美しい外観が印象的な木造礼拝堂で、国登録有形文化財に指定されています。

山形六日町教会

大正3年(1914)建築で、切妻造り平屋建物の東南隅に塔屋とその前面に小切妻屋根の玄関を付けた簡素なつくりながら、装飾的細部を排して尖頭アーチの開口部で構成した姿は優れたデザインを生み出しています。

山形カトリック教会

大正15年(1926)建築で、切妻の正面屋根など日本建築の伝統を守りつつ、2階上部の8角形の塔屋やデザイン性の高い窓からは洋館の雰囲気すら感じられます。

旧西村写真館

大正10年(1921)建築の洋風建築で、写真という時代の先端をいく職業を表わした洒落た小建築で、正面玄関2階を1尺ほど張り出し、洋風弧状破風飾りをもった切妻屋根とし、二連アーチ小窓を設けるなど印象的で魅力的な外観です。

山形七日町二郵便局

大正3年(1914)建築で、切妻造り平屋建物の東南隅に塔屋とその前面に小切妻屋根の玄関を付けた簡素なつくりながら、装飾的細部を排して尖頭アーチの開口部で構成した姿は優れたデザインを生み出しています。

佐藤屋本店

文政4年(1821)創業の老舗菓子店で、本店店舗は昭和11年(1936)に建てられたものです。

香味庵まるはち

明治18年(1885)創業の漬物屋で、当初味噌・醤油醸造を生業とし、その後に漬物専門店となりました。店舗は大正時代の蔵を改築したものです。

丸十大屋

天保15年(1844)、紅花商として創業し、明治中期より醸造業を始め、現在に至っています。建物は明治27年(1894)の大火にも焼け残った貴重な建築物です。

商人町山形、地方都市に息づく 交易がもたらした京、江戸文化

十日市跡碑

最上義光公は、羽州街道沿いに市日町、職人町等をつくり、近江商人をはじめとする外来商人の自由貿易を積極的に進め、当時の人口約30,000人を超える東北最大の都市になりました。その後も紅花交易の発展、頻繁な山形城主の変更等もあり、商人が力をつけました。商人町繁栄の遺産の1つが、今でも現存する蔵文化で、その多くは蔵座敷、仏蔵、店蔵、荷蔵です。蔵座敷、仏蔵は京都に多く見られ、最上川から伝わった京文化が根付いたと思われます。京都、大阪ではあまり観ることができない店蔵は、奥州・羽州街道の発達から江戸文化が流入したと思われます。蔵をはじめ、多くの文化が交易によって入り込み、独自の地方文化が育まれてきました。

蔵 オビハチ

男山酒造(明治27年(1894))

瑳蔵(明治19年(1886))

蔵

(明治9年(1872))

(明治9年(1872))

(明治9年(1872))